Taxe d’Aménagement : les questions les plus fréquentes

La Taxe d’Aménagement est un impôt local qui concerne les projets de construction, d’agrandisseme...

Le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) a été créé par les articles 14 à 17 de la loi n° 781-2005 du 13 juillet 2005 de Programme fixant les Orientations de la Politique Energétique (loi POPE). Comment fonctionne le dispositif CEE ? C’est un outil financier permettant d‘accélérer la réalisation de travaux d’économies d’énergie. Tous les secteurs sont concernés par ce dispositif : l’agriculture, le résidentiel, l’industrie, le tertiaire, le transport.

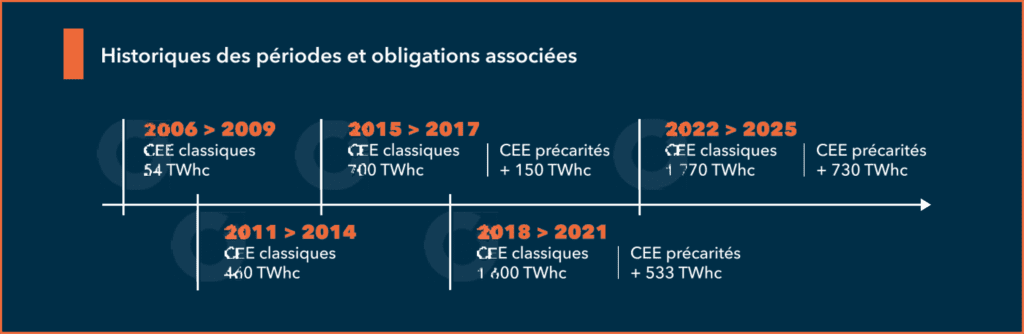

Les fournisseurs d’énergie et les distributeurs de carburants (appelés “obligés”) sont soumis à une obligation d’économies d’énergie fixée par l‘État sur une période donnée. La cinquième période débutera le 1er janvier 2022 et durera quatre ans.

Afin d’atteindre leur obligation d’économies d’énergie, les obligés peuvent soit inciter des consommateurs finaux à réaliser des travaux d‘économies d’énergie et obtenir des CEE, soit les acheter sur un marché dédié, soit contribuer à des programmes.

A l’issue d’une période donnée, les obligés doivent justifier de l’atteinte de leur obligation d’économies d’énergie. Une pénalité est appliquée en cas de non atteinte de cette obligation.

Un Certificat d’Economies d’Energie (CEE) se calcule sur la base des économies d’énergie finale réalisées sur la durée de vie de l’équipement installé (ex : chaudière…).

Un CEE représente un kilowatt heure cumac (=cumulé actualisé sur la durée de vie de l’équipement). L’économie d’énergie est donc cumulée sur la durée de vie du produit et actualisée en fonction de la situation de référence.

Il existe deux catégories de CEE : les CEE classiques et les CEE précarités qui concernent les ménages en situation de précarité énergétique.

Les actions les plus fréquemment réalisées font l’objet de Fiches d’Opérations Standardisées (FOS).

Ces fiches sont publiées par arrêté. Elles définissent les conditions de délivrance et les montants forfaitaires de CEE.

Elles se répartissent en 6 secteurs : agriculture, résidentiel, tertiaire, industrie, réseaux et transport.

Ces actions concernent des opérations d’économies d’énergie « non standardisées », notamment dans l’industrie. Les opérations spécifiques ne relèvent pas de fiches d’opérations standardisées, et doivent faire l’objet d’une étude approfondie permettant de définir le montant d’économies d’énergie.

Les actions mises en place dans le cadre de programmes CEE ne contribuent pas directement à la réalisation d’économies d’énergie. Le versement d’une contribution financière à des programmes d’information, de formation et d’innovation en faveur de la maîtrise de la demande énergétique, ou de réduction de la précarité énergétique permet de se voir délivrer des CEE.

La liste des programmes éligibles et les conditions de délivrance des CEE sont définies par arrêté. Des appels à programmes sont lancés par le Ministère afin de sélectionner les programmes éligibles aux CEE.

TEMOIGNAGE CLIENT

« L’interface commerciale est assurée avec une expertise incontestable. Les offres sont très cohérentes avec la réalité du marché et la flexibilité des conventions, juridiquement conforme, est un plus dans la cas de montages complexes et/ou atypiques ».

Chef du service Energétique / MAIRIE DE BESANCON

C’est le secteur de l’industrie qui représente la plus importante part du dispositif des certificats d’économies d’énergie avec 17,7% du volume total déposé en quatrième période, tous secteur confondus.

La majeur partie des CEE valorisé dans l’industrie est produite par la fiche IND-UT-117 : Système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid qui permet de générer d’importants volumes de CEE. Cette fiche d’opération standardisée a permis ces dernières années de généraliser la mise en place de ce type de système qui s’est vu, dans certain cas, totalement financé par le dispositif des certificats d’économies d’énergie.

Au cœur de nombreux débats de survalorisation par rapport aux économies d’énergies réellement réalisées, cette fiche a été révisée à plusieurs reprises ces dernières années. En effet, la DGEC a opéré un durcissement des conditions d’éligibilité et révisée la méthode de calcul du montant de CEE.

En complément, la DGEC a décidé pour la P5 de mettre fin à la bonification des CPE dans le secteur de l’industrie. Cette bonification, souvent couplée à la fiche IND-UT-117 a été jugée excessive par la DGEC, car elle permettait de subventionner des installations au-delà du coût des travaux.

Ces 2 mesures ont eu un impact significatif pour le secteur de l’industrie qui doit aujourd’hui se diriger vers d’autres gisements d’économies d’énergies. C’est dans cet objectif que nous avons réalisé un recensement des travaux les plus fréquemment réalisés dans l’industrie et bénéficiant du maximum de financements.

Quelques exemples des meilleures opérations éligibles aux CEE en 5ème période, pour l’industrie :

Découvrez nos derniers insights

Voir plus arrow_forward

La Taxe d’Aménagement est un impôt local qui concerne les projets de construction, d’agrandisseme...

Le Crédit d’Impôt Recherche (CIR) et le Crédit d’Impôt Innovation (CII) permettent aux entreprise...

Découvrez les dernières actualités réglementaires et tendances du marché des économies d'énergies...

Lorsque votre entreprise est confrontée à un désaccord avec l'administration fiscale concernant u...